Malgré les progrès spectaculaires réalisés dans la lutte contre certains cancers féminins, le cancer de l’ovaire reste l’un des plus meurtriers et des plus invisibles. Peu médiatisé, rarement évoqué dans le débat public, il continue de frapper dans l’ombre, principalement parce qu’il est diagnostiqué trop tard. En Israël comme dans de nombreux pays occidentaux, cette maladie demeure un angle mort de la santé publique, alors même qu’elle constitue l’une des principales causes de mortalité parmi les cancers gynécologiques.

Contrairement au cancer du sein, qui bénéficie depuis des années de campagnes de sensibilisation massives et d’outils de dépistage efficaces, le cancer de l’ovaire souffre d’un déficit structurel de visibilité. Il est aujourd’hui le sixième cancer gynécologique le plus fréquent, mais aussi l’un des plus redoutables. Lorsque la maladie est détectée à un stade précoce, les chances de survie peuvent atteindre environ 80 %. En revanche, lorsqu’elle est diagnostiquée à un stade avancé – ce qui est le cas pour la majorité des patientes – ce taux chute drastiquement, autour de 40 %.

Une maladie difficile à détecter

La principale raison de cette mortalité élevée tient à un fait médical implacable : il n’existe pas de test de dépistage fiable pour le cancer de l’ovaire. Ni les analyses sanguines, ni les échographies, pourtant largement utilisées, ne permettent aujourd’hui d’identifier la maladie à un stade suffisamment précoce chez les femmes asymptomatiques.

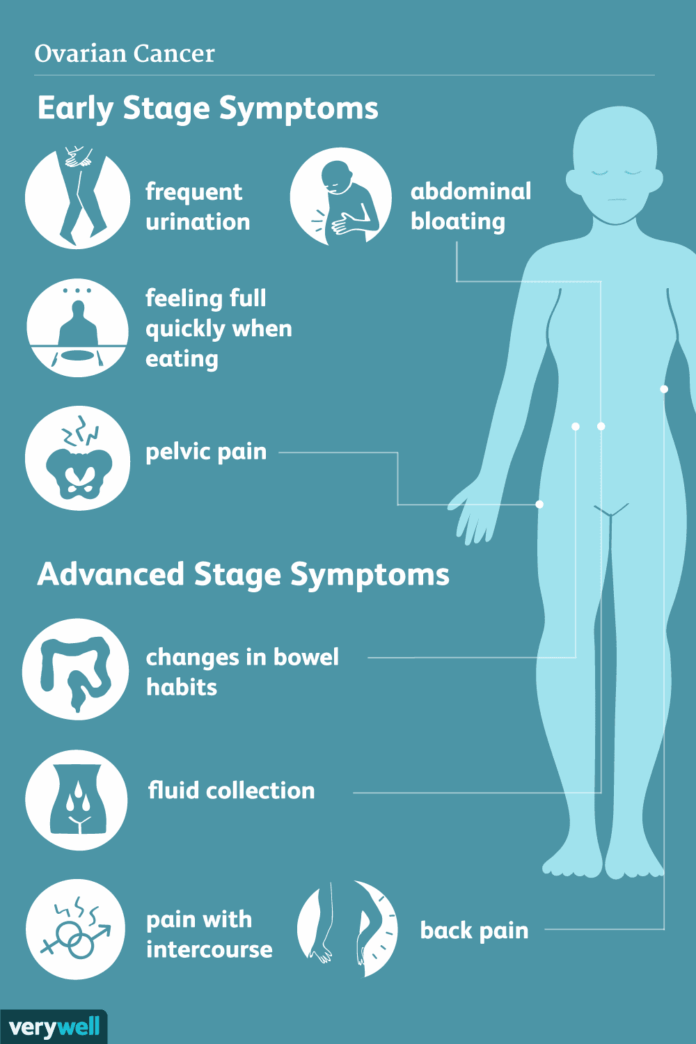

La professeure Tamar Safra, spécialiste reconnue en oncologie gynécologique et directrice du centre du cancer de la femme à l’hôpital Ichilov, explique que les symptômes sont vagues, diffus et trompeurs. Ballonnements, douleurs abdominales, variations de poids, troubles digestifs ou inconfort pelvien peuvent apparaître plus d’un an avant le diagnostic, mais sont le plus souvent attribués à des causes bénignes. Résultat : la maladie progresse silencieusement, sans alerter ni les patientes ni parfois même les médecins.

À cela s’ajoute un facteur culturel et social rarement évoqué : le silence. De nombreuses femmes hésitent à parler de douleurs intimes ou de troubles gynécologiques, par gêne ou par banalisation des symptômes. Cette autocensure contribue à retarder encore davantage le diagnostic.

Le facteur génétique : un risque majeur sous-estimé

Certaines femmes sont pourtant connues pour être à haut risque, notamment les porteuses des mutations génétiques BRCA. Dans la population juive ashkénaze, environ 2,3 % des femmes sont porteuses de ces mutations. Chez elles, le risque de développer un cancer de l’ovaire peut atteindre entre 15 et 45 %, contre environ 2 % dans la population générale.

En Israël, près d’un tiers des femmes atteintes d’un cancer de l’ovaire sont porteuses d’une mutation BRCA. Pour ces patientes, un suivi spécifique existe : surveillance renforcée, imagerie régulière, et parfois chirurgie préventive après la période de maternité. Mais même dans ce groupe à risque, la sensibilisation reste insuffisante.

Des avancées thérapeutiques récentes mais inégalitaires

Après des décennies de stagnation thérapeutique, la prise en charge du cancer de l’ovaire a connu une véritable rupture ces vingt dernières années. Les chimiothérapies à base de platine ont d’abord permis d’allonger significativement la survie. Plus récemment, l’arrivée des traitements biologiques et des inhibiteurs de PARP a profondément modifié le pronostic pour certaines patientes, notamment celles porteuses de mutations génétiques.

Ces traitements ciblent les mécanismes de réparation de l’ADN des cellules cancéreuses, ralentissant la progression de la maladie et prolongeant les périodes de rémission. D’autres thérapies innovantes, reposant sur des anticorps conjugués, permettent désormais d’acheminer la chimiothérapie directement vers les cellules tumorales exprimant certains récepteurs spécifiques, augmentant ainsi leur efficacité.

Pourtant, ces avancées se heurtent à un obstacle majeur : l’accès inégal aux traitements. De nombreuses thérapies récentes ne sont pas encore intégrées au panier de soins public, créant une fracture entre les patientes disposant d’une assurance privée et celles qui en sont dépourvues.

Le combat des associations et des patientes

Face à cette situation, des associations de patientes se mobilisent pour briser le silence et interpeller les décideurs. Parmi elles, l’organisation « La Maison de Bar », fondée par Bar Levi après la perte de sa mère d’un cancer gynécologique, œuvre pour donner une voix aux femmes invisibilisées par la maladie.

L’association accompagne les patientes, diffuse de l’information médicale fiable, organise des campagnes de sensibilisation et intervient auprès des commissions parlementaires et des autorités sanitaires. Son message est clair : le cancer de l’ovaire ne peut plus rester un cancer de seconde zone.

Une urgence de santé publique

Derrière les statistiques se cachent des femmes, des mères, des filles, dont beaucoup pourraient vivre plus longtemps si la maladie était détectée plus tôt ou si les traitements les plus innovants étaient accessibles à toutes. Le manque de notoriété du cancer de l’ovaire n’est pas une fatalité : il est le résultat de choix politiques, budgétaires et culturels.

Faire entrer cette maladie dans le débat public, former davantage les professionnels de santé à reconnaître ses signaux faibles et garantir un accès équitable aux nouveaux traitements sont désormais des enjeux vitaux. Tant que le cancer de l’ovaire restera un « cancer oublié », il continuera de tuer dans l’indifférence.